Sechster Entwurf

Notiz 28.10.2024: Meine Rezension über das Buch von Joachim Jung: Der Niedergang der Vernunft. Kritik der deutschsprachigen Universitätsphilosophie. Campus Verlag, Wien 1997. – hatte ich am 23.09.2006 auf meiner Website veröffentlicht. Aber der Text scheint mir heute nicht mehr geeignet zu sein:

Damals habe ich mit sprachlichen Stilmitteln experimentiert und versucht, mithilfe von Ironie und Sarkasmus zu sagen, was ich mitteilen wollte. Aber mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass das irgendjemand verstanden hat. Der Text ist also ganz neu zu machen.

In der Folge werde ich auch noch einmal das Buch durchblättern; jetzt geht es mir vorerst mal um die Kommentierung der Zitate, die mir wertvoll erscheinen.

„Die philosophische Fachsprache, die heute im Gebrauch ist, legt den Verdacht nahe, dass es dem Autor weniger darum geht, seine Gedanken mitzuteilen, als vielmehr durch die Verwendung des fachspezifischen Jargons seine Zugehörigkeit zur Zunft der Philosophieprofessoren zu beweisen. Die Experten und Meister ihres Faches drücken sich folgendermaßen aus: „Eine indeterminierte, selektive >Verteilung< eines gewissen Repertoires extensionaler und materialer >Elemente< zu einer graduierbaren >unwahrscheinlichen Ordnung< heißt eine Ästhetik.“ Oder: „Die Verselbständigung der Diskursivität und die damit verbundene Aufwertung der Funktionalität bildet die erkenntnistheoretische Voraussetzung dafür, dass in Brunos letztem Werk die Logik Vorrang gegenüber der Ontologie gewinnt.“ Oder: „In seinen (sc. Luhmanns) Kommunikationsbegriff geht die konzeptionelle Gegenlinie zu einer eigenen Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien und funktional differenzierter Subsysteme ein.““ (S. 16)

Ja, natürlich tritt in der akademischen Philosophie die Mitteilungsfunktion der Sprache zurück hinter ihre Funktion, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu managen.

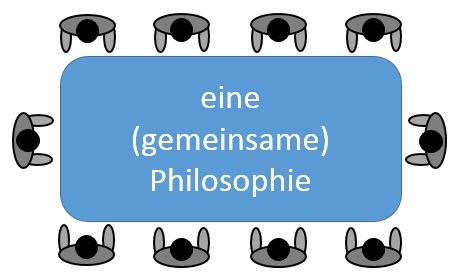

Der Grund dafür ist, dass wir es bei der akademischen Philosophie mit dem Konzept der gemeinsamen Philosophie zu tun haben:

Dieses grundlegende Konzept hat zur Folge, dass die Mitteilungsfunktion der Sprache in den Hintergrund tritt, weil: Es geht ja nicht darum, dass Du Deine Gedanken mitteilst, denn: Es geht ja nicht um Dich!

Statt dessen geht es um die gemeinsame Philosophie. Und dieses Konzept einer gemeinsamen Philosophie hat nun wiederum zur Folge, dass sie alle Menschen in PhilosophInnen und in NichtphilosophInnen teilt – also in eine in-group und eine out-group. In Leute, die mitmachen dürfen und in solche, die ausgeschlossen sind.

Das Konzept einer gemeinsamen Philosophie macht also aus der Philosophie eine Gruppenangelegenheit. Für den einzelnen Menschen, der in der Philosophie mitmachen will, geht es dann um zweierlei:

- sich abzugrenzen von den Menschen, die außerhalb der Gruppe stehen;

- Anerkennung finden bei den Menschen, zur Gruppe der PhilosophInnen gehören.

Am besten lassen sich diese Ziele über eine komplizierte Sprache erreichen, denn: Es ist ja nicht so, dass innerhalb der Gruppe der PhilosophInnen alle einer Meinung wären – die Unterscheidung der Gruppe der PhilosophInnen von der der NichtphilosophInnen durch eine oder mehrere bestimmte Überzeugungen funktioniert also nicht.

Das Mittel einer komplizierten Sprache als Unterscheidungsmerkmal zwischen PhilosophInnen und NichtphilosophInnen hat viele Vorteile:

- Man kann Diskussionen mit NichtphilosophInnen leicht gewinnen, weil diese durch die komplizierte Sprache die Lust am Mitmachen verlieren.

- Man kann NichtphilosophInnen gegenüber suggerieren, dass die Probleme der Philosophie kompliziert sind – weil ja sonst keine komplizierte Sprache nötig wäre.

- Man kann NichtphilosophInnen gegenüber suggerieren, dass man intelligent ist, weil man ja diese komplizierte Ausdrucksweise drauf hat.

- Man kann PhilosophInnen gegenüber zeigen, dass man bereit ist, auf seine eigene Sprache zu verzichten und sich anstatt dessen an den Jargon der Zunft anzupassen.

- Man kann PhilosophInnen gegenüber zeigen, dass man bereit ist, Arbeit in die Philosophie hineinzustecken, indem man diese komplexe Ausdrucksweise erlernt.

- Man kann PhilosophInnen gegenüber zeigen, wie weit man in der Philosophie fortgeschritten ist, indem man zeigt, wie viele facheigene Sprachkunststücke man schon erlernt hat.

Das bedeutet: Die komplizierte Sprache, die Joachim Jung in diesem Zitat beklagt, folgt meiner Meinung nach rein daraus, dass die Philosophie im akademischen Konzept von Philosophie als ein Gruppending gesehen wird: Wenn Du an einem Gruppenspiel teilnimmst, musst du Gruppensachen machen – Sachen, die die Identität der Gruppe steigern, Sachen, die zum Nachweis dienen, dass Du ein würdiges Mitglied der Gruppe bist.

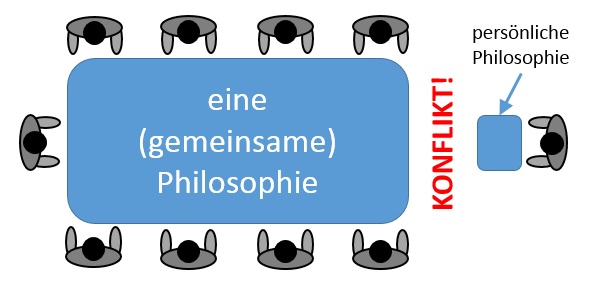

Wenn Du hingegen ein persönliches Philosophiekonzept verfolgst – also auf individueller Weisheitssuche bist oder einfach nur persönlich etwas dazulernen willst – brauchst du alle diese Gruppenrituale nicht. Und sie lenken Dich auch nur von deinem philosophischen Ziel ab. Kurz, wenn Du Dich nur für Philosophie interessierst, bist du an der Universität am falschen Platz.

Am richtigen Platz bist Du in der Universität, wenn Du Lust hast, diese Gruppenspiele zu spielen. Und wenn du Lust hast, Dich in der Gruppe der Philosophen durchzusetzen.

Kurz, ich sehe nicht, warum die deutschsprachige Universitätsphilosophie – nach Jung – einen besonderen Niedergang erlitten haben sollte; einen, der sie schlechter macht als die englischsprachige.

Hingegen sehe ich in der Auseinandersetzung mit Joachim Jungs Buch die Möglichkeit, sich dessen bewusst zu werden, was akademische Philosophie ausmacht – und sich über die Phänomene klarzuwerden, die man im eigenen Philosophiestudium an der Uni erlebt hat.

„Was in der Universitätsphilosophie stattfindet, ist für Nordhofen die „Umkehrung des journalistischen Prinzips“: „Der Journalist möchte Leuten, von denen er annimmt, dass sie gar nichts wissen, etwas sagen, während der akademische Publizist vor Leuten, bei denen er annimmt, dass sie alle mehr wissen als er, seine Unwissenheit verheimlichen will.“ (S. 17)

Dass ich das Konzept der Umkehrung des journalistischen Prinzips von Joachim Jung gelernt habe, hatte ich selbst schon vergessen. Aber es ist ein so wichtiges Prinzip, dass ich allen meinen LeserInnen raten möchte: kurz innehalten und es sich merken!

Die Umkehrung des journalistischen Prinzips ist natürlich auch eine Ursache für die Kompliziertheit philosophischer Sprache – und sie ist wiederum eine Folge davon, dass Philosophie an der Universität als eine gemeinsame (=als eine Gruppenangelegenheit) verstanden wird. Das journalistische Prinzip ist integrativ: Man will Menschen, die außerhalb stehen, eine bestimmte Diskussion durch einfache Erklärungen zugänglich machen. Die Fachsprache ist exklusiv: Man versucht, die Leute außerhalb draußen zu halten.

Aber die Fachsprache hat nicht nur in der Gruppenabgrenzung nach außen hin ihre Funktion, sondern auch in der Diplomatie nach innen hin: Sie schwächt die eigene Meinung ab, verschleiert sie, macht sie unkenntlich. Und das sind alles positive Eigenschaften, denn man muss sich die Sache ja so vorstellen:

Wenn die Philosophie eine gemeinsame ist – und wenn man nun einen eigenen Gedanken zur philosophischen Diskussion beiträgt, dann verhält man sich ja so wie jemand, der im Stadtpark bei einer öffentlichen Grünfläche das „Betreten verboten!“-Schild missachtet, den Rasen betritt, und vom Blumenbeet in der Mitte des Rasens einen schönen Strauß Blumen abbricht.“ Kurz, die wesentliche Eigenschaft der gemeinsamen Philosophie ist, dass sie einem nicht selber gehört. Dass man sich an ihr vergreift, wenn man Eigenes in sie einbringt. Dass man kein Eigentumsrecht an ihr hat.

Wenn man also einen eigenen Gedanken in sie einbringen möchte, tut man gut daran zu verschleiern, dass es sich um einen eigenen Gedanken handelt (denn die Anderen könnten daran Anstoß nehmen). Es hat sich auch bewährt, Gedanken so umständlich zu formulieren, dass der Inhalt des Gedankens gar nicht klar erkennbar ist. Diese Strategie hat folgende Vorteile:

- Ambivalente Gedanken erfordern Interpretation. Interpretationsbedarf erfordert Interpreten = trägt zur akademischen Arbeitsbeschaffung bei.

- An ambivalenten Philosophen mit schwieriger Sprache wie z.B. Hegel können sich Anhänger verschiedener Weltanschauungen abarbeiten, weil jeder sie in seinem Sinne interpretieren kann.

Zusammengefasst: Das Phänomen des umgekehrten journalistischen Prinzips folgt wiederum aus der Tatsache, dass akademische Philosophie die Philosophie zu einer gemeinsamen Sache und damit zu einer Gruppenangelegenheit macht. Aus Gruppenangelegenheiten folgen Gruppenspiele.

„Wie man sich verhalten muss, um zu reüssieren, lernt der Philosophiestudent schon in den ersten Semestern. Es kommt darauf an, „streng am Text zu arbeiten“ und für seine Weltanschauung einen Philosophen zu finden, aus dem man zitieren kann, weil man sonst Gefahr läuft, nicht ernst genommen zu werden. Diese Mentalität lässt sich auch an den Publikationen ablesen. Doktorarbeiten werden in vielen Fällen nach der Sandwich-Methode angefertigt: Zitat – Paraphrase – Zitat – Paraphrase. Welcher Student ist schon bereit, durch die Formulierung eines eigenen philosophischen Ansatzes seine Promotion zu gefährden?“ (S. 20)

In diesem Zitat finden wir also jetzt eine Konkretisierung dessen, wie sich das vorher von mir Kommentierte in der Textproduktion zeigt: Weil die Philosophie an der Universität ja dem Konzept nach eine einzige, gemeinsame ist, begeht der Einzelne ein Sakrileg, wenn er einen eigenen Gedanken in sie einbringt. Die Reaktion der Anderen ist dann quasi: „Ja, aber das ist doch unsere Philosophie – und so, wie der dort sie haben will, so wollen wir sie doch gar nicht haben!“

Die Reaktion des Einzelnen, des Philosophiestudenten, auf dieses Verbot, seine eigene Meinung zu sagen, kann nur sein: sich einzuschleichen: seine eigene Meinung in ein anderes Gewand zu kleiden um sie den Anderen, sozusagen mit einem falschen Etikett, unterzujubeln. Das tut man beispielsweise, indem man für seine eigenen Überzeugungen, PhilosophInnen in der Vergangenheit findet, die diese Überzeugungen auch schon gehabt haben – und sie als die ihrigen in die Diskussion einbringt.

Mir erscheint es wichtig zu erwähnen, dass man diese Zitat-Methode verwendet, bevor man eigentlich weiß, was man damit in Wirklichkeit tut. Man verwendet sie instinktiv, weil man sich an der Universität einem großen Druck ausgesetzt fühlt, der sich durch Kritik von allen Seiten äußert und vor dem man sich zu schützen sucht. Das bedeutet, man findet sich in einem für die eigene geistige Entwicklung äußerst ungesunden Klima wieder, aber man versteht eigentlich nicht so recht, was mit einem passiert: Es ist so etwas wie eine Gehirnwäsche des Einzelnen durch das Kollektiv.

Was passiert, versteht man erst später – wenn überhaupt, ich glaube: Viele verstehen es überhaupt nicht: Weil eben Philosophie an der Uni als eine gemeinsame, als das Fach Philosophie wahrgenommen wird, wird sie gegen eine jede einzelne Person verteidigt. Sobald jemand einen eigenen Denkansatz in sie einzubringen versucht, wird er/sie behandelt, wie jemand, der sich die (ganze) Philosophie als persönliches Eigentum aneignen möchte. Einen eigenen Ansatz dürfte man nur dann einbringen, wenn von vornherein viele Andere bereit wären, ihm zu folgen.

Die Folge davon ist eine Entselbstung: Man verzichtet auf die eigenen Fragen und Erkenntnisinteressen, weil man weiß, eigene Vorschläge könnten die eigene berufliche Karriere an der Philosophie gefährden. Die Folge ist: Man sucht sich Texte, die dem Inhalt nach in Richtung der eigenen Interessen gehen und zitiert sie. Die Botschaft ist: „Bitte, ich sage ja nichts, aber diese/r anerkannte PhilosophIn hat das auch schon gesagt!“

„„In vielen Bereichen der Universitätswissenschaften ist im Laufe der Zeit durch akademische Inzucht ein System nutz- und folgenlosen Produzierens entstanden, ohne Konkurrenz und ohne Außenkontrolle, dafür aber mit fein ausgeprägten Ritualen der Selbstbestätigung. Universitätsmenschen laden sich gerne gegenseitig auf wissenschaftliche Kongresse ein und zitieren einander mit Freude in wissenschaftlichen Abhandlungen. Sie verleihen einander wechselseitig die Insignien der Bedeutsamkeit und verteidigen diese gemeinsam nach außen. Der >vielzitierte Kollege< genießt allseits Respekt, der >geschätzte Vortragende< kann sich seiner nächsten Einladung gewiss sein…““ (S. 19)

Auch das Phänomen der akademischen Inzucht ist kein spezielles Symptom der deutschen Universitätsphilosophie: Ich erinnere mich, wie Rektor Markus Müller von der Medizinischen Universität Wien einmal beim Neujahrsempfang erzählt hat, dass es im Mittelalter and er Medizinischen Fakultät der Universität Basel einmal eine Zeit gab, in der alle Professoren den gleichen Nachnamen trugen, weil sie miteinander verwandt waren.

Auch das ist ein soziologisches Phänomen, das aus der Dynamik von Gruppen resultiert – genauer, daraus, dass man Gruppen allein lässt, sie nicht nach außen hin öffnet und von außen kontrolliert.

Wenn Sie mitdenken: Vorher habe ich davon gesprochen, dass Gruppen immer versuchen, sich nach außen hin zu verschließen, um die Außenstehenden draußen zu halten. Jetzt rede ich davon, dass ExpertInnengruppen nach außen hin geöffnet und von außen kontrolliert werden müssen, weil sonst alles schiefgeht, weil sonst, selbst in einem Fach wie Medizin, echte Kompetenz ihre Bedeutung verliert und durch Freunderlwirtschaft ersetzt wird.

Auch das ist also keine Spezialität der deutschsprachigen Universitätsphilosophie, sondern ein Gruppenphänomen, mit dem man es immer zu tun hat und bei dem immer geschickte Politik nötig ist, um es zu steuern.

Mich interessiert aber nicht das große Bild aus der Sicht der Wissenschafts- und BildungsministerInnen, sondern das kleine: Was ist Deine Situation, wenn du Philosophie studierst? (Ich habe meine Situation damals, als ich 1991-97 Philosophie studiert habe, sicherlich nicht verstanden.)

Wenn Du Philosophie an der Universität studierst, ist deine Situation die, dass Deine berufliche Zukunft ausschließlich von Beziehungen abhängig ist. Wenn Du also ein philosophisch inhaltlich denkender Mensch bist statt ein machiavellistischer Beziehungsnetzwerker, dann bist du in der akademischen Philosophie falsch am Platz.

Der Grund dafür ist, es können Dir ja nur Menschen weiterhelfen, die im System schon etabliert sind. Und diese Menschen werden sich von Dir nichts mehr sagen lassen, weil sie nach eigenem Selbstbild selbst schon alles besser wissen. Das einzige, was Du tun kannst, ist also, ihnen für Ihre Projekte Deine Mithilfe anbieten. Was bedeutet, dass Du auf Deine eigenen philosophischen Projekte und Erkenntnisinteressen verzichtest.

Was ich damit sagen will ist, die so genannte akademische Inzucht, die im Großen und Ganzen durch verschiedene Maßnahmen kontrolliert und in Grenzen gehalten werden muss, verwirklicht sich im akademischen Alltag in einer jeden einzelnen kleinen Handlung. Wie könnte es auch anders sein, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen (PhilosophInnen) eine bestimmte Menge an Ressourcen (akademische Stellen, Fördergelder) zur Verfügung gestellt bekommt und diese Ressourcen intern verteilen darf? Da werden freilich diejenigen, die verteilen dürfen, denjenigen etwas geben, die ihnen am sympathischsten sind und die ihnen – eine Hand wäscht die andere – helfen. Und damit Du, als kleiner StudentIn, auch etwas vom Segen abbekommst, musst Du die akademische Inzucht selbst mit aller Kraft befördern.

„Aus der Zahl der „qualifizierten“ Absolventen sucht sich der Philosophieprofessor in der Regel jenen zum Assistenten aus, der die größte weltanschauliche Nähe erkennen lässt. Bei gleichwertigem Bildungsstand entscheidet die Kongenialität, denn es kommt dem Professor darauf an, dass seine Grundposition und sein Forschungsgebiet auch nach seiner Emeritierung ungeschmälert weiterverfochten werden.“ (Ebd., S. 20)

Auch hier formuliert Joachim Jung noch einmal konkret aus, was ich in meinem vorigen Kommentar schon gesagt habe: Das Prinzip akademischer Philosophie ist kein inhaltliches, sondern es ist Freunderlwirtschaft. Aber es ist nicht deshalb Freunderlwirtschaft, weil alle korrupt wären, sondern deshalb, weil ja auch der Professor (also der schon Arrivierte) allein dasteht und gern ein paar Mitstreiter gewinnen möchte, die ihn/sie unterstützen, seinen/ihren Forschungsansatz inhaltlich zu bestärken und weiterzuführen.

Für die Philosophiestudierenden bedeutet das: Weil es dem Professor/der Professorin inhaltlich um seinen/ihren Forschungsansatz geht, sollte es Dir nicht um Deine inhaltlichen Fragen und Erkenntnisinteressen gehen, sondern um Beziehungen.

Denn: Ein Philosophiestudium ist ja nicht nur ein Philosophiestudium. Ein Philosophiestudium hat man ja noch nicht erfolgreich abgeschlossen, indem man den Titel eines Magisters oder Doktors erringt. Sondern erst dann, wenn man eine Arbeitsstelle an der Universität erhält. Das gilt insbesondere für ein solches Studium, wie das Philosophiestudium, das ja auf dem Arbeitsmarkt zu nichts nütze ist und dessen einziges Ziel es sein kann, „an der Universität Fuß zu fassen“, wie man so schön sagt. Insofern sind ja alle Philosophieabsolventen, die an der Universität keine Anstellung im Fach Philosophie erringen konnten, als Verlierer zu betrachten.

„Die philosophische Forschung befasst sich fast ausschließlich mit der Aufarbeitung von historischem Wissensgut, und auch die Titel, die auf eine systematische Auseinandersetzung hinweisen, tragen im wesentlichen nur zusammen, was bedeutende Philosophen der Geschichte zu dem jeweiligen Thema gedacht haben.“ (S. 15)

Tja, es ist halt die Frage, worum man sich versammeln kann. Es mag sein, dass man sich in der englischsprachigen/analytischen Philosophie mehr um inhaltliche Themen versammeln kann, aber auch dort ist es wichtig, die „einschlägige Literatur gelesen zu haben“. Auch dieses Phänomen folgt für mich also aus der Konstitution der Philosophie als einer Gruppenangelegenheit: Damit eine Gruppe sich bilden kann, muss sich sich um etwas – eine Fahne, ein gemeinsames Anliegen oder um eine gemeinsame Geschichte herum – versammeln können.

„Die Qualifikation eines Universitätsphilosophen bemisst sich nach seiner Bildung: Bücherwissen ist alles in einem Betrieb, der sich fast ausschließlich auf die Geschichte des eigenen Faches beschränkt.“ (ebd.)

Detto, durch „Bücherwissen“, also durch Kenntnis der Fachliteratur dokumentiert man seine Mitgliedschaft in der Gruppe der PhilsosophInnen. Das ist übrigens in den anderen Wissenschaften nicht anders: Eine jede Einzelwissenschaft konstituiert sich ja auch durch ein gemeinsames Fachgebiet. Das ist einfach die Folge, wenn es nicht um die persönliche Erkenntnis geht: das gemeinschaftsbildende Element steht immer im Mittelpunkt.

„Auf allen Ebenen der akademischen Ausbildung scheinen die Themen der Vorlesungen und Seminare einer merkwürdigen Regel zu folgen, nämlich, dass sie mindestens einen Eigennamen enthalten müssen: „Platons Kosmologie“, „Kants Theorie der Subjektivität“, „Hegels Metaphysik“, „Nietzsches Kritik der Moderne“ und so weiter: Auf der anderen Seite sind Vorlesungsthemen, die keine historischen Anklänge enthalten, wie „Erkenntnistheorie“, „Metaphysik“, „Das Leib-Seele-Problem“ usw., außerordentlich selten.“ (S. 76)

Das ist auch eine wertvolle Beobachtung, die schlaue PhilosophiestudentInne während des Studiums selber machen müssen, weil sie niemand darüber aufklärt. Ich habe meine Dissertation „Bezugspunkt Gesellschaft“ genannt, ihr also einen Sachtitel gegeben. Was jetzt die Folge hat, dass weder die Platoniker noch die Kantianer oder Wittgensteinianer sie finden können, wenn sie im Computer nach einem eigenen Forschungsthema für ihre Abschlussarbeit suchen.

Ich wiederhole noch einmal: Bei einem Gruppending wie der akademischen Philosophie ist halt immer die Frage, worum man sich versammeln kann. Die Namen toter PhilosophInnen leisten hier noch immer gute Dienste, weil man bisher keine bessere Alternative gefunden hat.

Gleichzeitig sind die Namen verstorbener PhilosophInnen natürlich auch irreführend: Sie verführen zu der Meinung, man könnte sich dafür interessieren, wie Kant oder wie Nietzsche (also: wie ein bestimmter Mensch) die Welt gesehen hat. Das wäre aber ein persönliches Missverständnis der akademischen Philosophie: Man würde damit persönliche Erkenntnisinteressen in das unpersönliche Feld der Philosophie als Fach hineintragen.

„Zweitens ist es unter deutschen Philosophiepotentaten üblich, einen Gesprächspartner erst abzutaxieren, bevor man mit ihm in einen Dialog eintritt. Die Behandlung des Gegenübers hängt von der Machtposition ab, die jener hat oder die man in ihm vermutet. Ein Student oder ein Mittelbauer wird anders behandelt als ein einflussreicher Lehrstuhlinhaber. Unter den Halbgöttern in Grau herrscht die unausgesprochene Überzeugung, dass man von einem jungen Menschen nichts lernen kann und ein Kollege, der in der Hierarchie unter einem steht, nichts Interessantes zu berichten weiß. Die einzige Funktion, die man einem Nachwuchsphilosophen zugesteht, ist die eines Resonanzbodens für die eigenen Gedanken.“ (S. 168)

Nun, ich weiß nicht, wie mit diesem Zitat umzugehen ist. Ich persönlich habe während meines Philosophiestudiums es nie erlebt, dass jemand von einem Professor/in abtaxiert worden ist. (Ich habe es schon erlebt, wie ein Student in der Romanistik von Prof. Georg Kremnitz vor versammeltem Hörsaal 32 abtaxiert worden ist, weil er es gewagt hat, einzuwerfen, dass es viel Geld kosten könnte, alle noch so kleinen romanischen Sprachen unbegrenzt in die Zukunft erhalten zu wollen.)

Aber was anderes, Vergleichbares, habe ich erlebt:

- Ich habe erlebt, dass Argumente in der Philosophie eigentlich gar nicht zählen: Die eigenen Argumente werden von den Anderen nicht etwa durch Gegenargumente widerlegt, sondern dadurch, dass sie sich gar nicht mit Deinen Argumenten auseinandersetzen. Man muss ja nicht lesen, was Du schreibst, man kann es auch zu Tode schweigen – schließlich gibt es genug anderes zu lesen.

- Auch habe ich bemerkt, dass viele PhilosophiestudentInnen sich ihre Meinungen gar nicht formulieren trauen. Das liegt einerseits an dem schon dargestellten akademisch-philosophischen kategorischen Imperativ, dass man sein eigenes Anliegen nicht formulieren soll, wenn es das eigene Anliegen ist. Andererseits liegt das an der allgegenwärtigen sprachlichen Verkomplizierung, die bei den Studierenden die Befürchtung erweckt: Wenn sie jetzt einen einfachen eigenen Gedanken zum Ausdruck bringen, könnte das den Anderen verraten, dass sie die hochtrabenden Gedanken des/der PhilosophIn, die gerade im Seminar besprochen wird, nicht verstanden.

„Was soll man nun einem jungen Menschen raten, den das Schicksal betroffen hat, sich für Philosophie zu interessieren? Man kann ihm nur empfehlen, den gleichen Weg zu beschreiten, den andere Wissenschaften längst beschritten haben: die geistige Auswanderung in den englischen Sprachraum.“ (S. 173)

Also ich würde diese Konsequenz nicht ziehen, denn im englischsprachigen Sprachraum wird man mit genau denselben Phänomenen in grün konfrontiert. Schließlich herrscht ja dort genauso das Philosophiekonzept von Philosophie als einer gemeinsamen Unternehmung und einem akademischen Fach und nicht das Konzept von Philosophie als persönlicher Erkenntnis.

Dort kannst Du Dich mit anderen Fachbegriffen auseinandersetzen, die es in der deutschsprachigen Philosophie nicht gibt, wie z.B. dem „deflationism“ in der Erkenntnistheorie. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass alle diese Herausarbeitungen von Positionen nur dazu dienen, sie im (gemeinsamen) Fach zu verorten, aber nicht dazu, dass man als (einzelner) Mensch etwas aus ihnen lernt.

Denn das ist ja der Grundwiderspruch: Aus der Philosophie als gemeinsamer Unternehmung soll ja kein einzelner Mensch etwas lernen, denn das wäre ja sozusagen eine widerrechtliche Aneignung gemeinsamen Eigentums durch einen einzelnen Menschen (auch wenn er die Information da lässt, sodass auch Andere aus ihr lernen können).

Mein Ratschlag an alle, die sich für Philosophie interessieren ohne eine Stelle an einem akademischen Philosophieinstitut anzustreben, kann daher nur sein: nicht Philosophie zu studieren. Kant und Schopenhauer kann man auch privat lesen – und nur privat kann man sie lesen als Menschen, die in ihren Werken Antworten auf ihre eigenen Fragen gesucht haben. Diese Perspektive wird Dir wirkungsvoll verdorben, sobald du dich an der Universität für ein Philosophiestudium einschreibst.

Erneute Lektüre von Joachim Jungs Der Niedergang der Vernunft in 2024

Was beschreibt Joachim Jung in seinem Buch Der Niedergang der Vernunft (1997) eigentlich? – Er beschreibt eine die Situation der Philosophie an den deutschsprachigen Universitäten, welche schlecht ist, und deren Ursachen. Er beschreibt ein Geflecht von Phänomenen und Ursachen. Das ist von Bedeutung, weil die Ursachen die dargestellten Phänomene plausibel machen und weil der Zusammenhang des gesamten Ursache-Wirkungs-Geflechts die Darstellung nachvollziehbar macht – und zudem auch verständlich macht, dass die Dinge nicht leicht anders sein können als sie sind.

Welche Phänomene beschreibt denn Joachim Jung? – Er beschreibt:

- Lehrende der Philosophie, wie sie einen Philosophieunterricht an den Universitäten gestalten, der fader und inhaltsleerer nicht sein könnte;

- akademische Publikationen im Fach Philosophie, in welchen die AutorInnen voneinander abschreiben, einander im Übermaß gegenseitig zitieren, um auf diese Weise Seiten zu füllen, aber ohne in diesen schriftlichen Arbeiten neue oder eigene Gedanken vorzutragen;

- AkademikerInnen im Fach Philosophie, die mittels „Schüssen aus dem Hinterhalt“ gemobbt werden, wenn sie es wagen, das herrschende System in der deutschsprachigen Universitätsphilosophie zu kritisieren oder JungakademikerInnen, denen man den nächsten Karriereschritt (Dissertation, Habilitation oder Lehrauftrag) vereitelt, wenn sie ihren Vorgesetzten gegenüber nicht fügsam sind.

„Es kommt Düsing im wesentlichen darauf an, auf geringstem Raum möglichst viele Namen anzuhäufen.“ [Über die Zitierwut von Klaus Düsing] (S. 64)

„Mit Wissen zu prunken, ohne sich auf philosophische Sachfragen einzulassen, ist auch die Methode des Greifswalder Professors Werner Stegmaier.“ (Ebd., S. 64)

„In Hastedts Buch wird, wie so oft in der Philosophie, der Anschein einer Debatte erzeugt, ohne daß die Debatte selbst geführt würde.“ (S. 61)

Und welche Ursachen beschreibt er? – Er beschreibt:

- das Fach Philosophie als ein Fach, bei dem es keine objektiven Bewertungskriterien gibt, was dazu führt, dass JungakademikerInnen der Willkür ihrer Vorgesetzten mehr als in anderen Fächern ausgesetzt sind.

- Der schlechte Philosophieunterricht und die schlechten Publikationen haben ihre Ursache darin, dass nicht die besten sondern die schlechtesten NachwuchsphilosophInnen ausgesucht werden, um eine Anstellung an der Universität zu erhalten. Die schlechtesten werden deshalb ausgesucht, weil die etablierten PhilosophieprofessorInnen keine KonkurrentInnen haben wollen, die ihnen das Wasser reichen können.

- Die Inhaltsleere des Philosophieunterrichts und der schriftlichen akademischen Arbeiten kommt daher, dass akademische PhilosophInnen in ihren Arbeiten jede tatsächliche philosophische Diskussion vermeiden müssen (um sich ihre Karriere nicht zu verderben), weil sich jemand von den etablierten ProfessorInnen dadurch beleidigt fühlen könnte. Anstatt dessen versuchen sie, sich bei den ProfessorInnen einzuschmeicheln, indem sie sie nur positiv zitieren.

- Karriere machen an den akademischen Philosophieinstituten nicht diejenigen Leute, die eigene Ideen haben, sondern solche, die auf eigene Ideen verzichten, um anstatt dessen Gefolgsleute und Erfüllungsgehilfen ihrer akademischen Vorgesetzten und Mentoren zu werden: Nach einer 10-15 jährigen Einübung in den Verzicht auf das eigene Denken ist auch sichergestellt, dass diese akademischen NachwuchsphilosophInnen auch keine innovativen Gedanken hervorbringen werden werden, wenn sie selbst ordentliche ProfessorInnen geworden sind.

„Was an den philosophischen Instituten stattfindet, ist eine Negativauslese des Mittelmaßes. Gefördert werden in der Regel die Kandidaten, die das philosophische Glaubensbekenntnis ihres Meisters am frömmsten zelebrieren. Der Lehrstuhlinhaber wirkt darauf hin, daß die Auffassungen, und das Bildungsgut, das er in seiner Jugend anhäufte, möglichst ungeschmälert auf die kommenden Generationen weitervererbt werden.“ (S. 25)

„…denn das ganze Buch zeichnet sich aus durch einen völligen Verzicht auf eigenständiges Denken. […] Der folgsame Schüler zitiert die Autoritäten, anstatt selbst ein Konzept zu entwerfen. (S. 60)

„Nichts gefährdet die Karriere so sehr wie ein echter Diskurs über philosophische Sachfragen.“ (S. 61)

Aus dem Verständnis für diesen Ursachen-Wirkungs-Zusammenhang ergibt sich die Erklärung für jedes weitere Phänomen, das man betrachten möchte, z.B.: Warum ist die Philosophiegeschichte ein so beliebtes Thema in der akademischen Philosophie? – Nun, sie ist deshalb so beliebt, weil sie sich sehr gut eignet als Feld für Scheinauseinandersetzungen in einem sozialen Raum, indem wirkliche inhaltliche Auseinandersetzungen verboten sind. In der Philosophiegeschichte kann man endlos Seiten füllen, indem man historische Informationen auflistet oder sinnlose Unterscheidungen trifft und erklärt, die in Wirklichkeit niemand braucht, weil man nichts aus ihnen lernen kann.

Mehrmals weist Joachim Jung darauf hin, dass eine größere Autonomie der Universitäten, die ja vielfach gefordert wird, das Problem der schlechten Universitätsphilosophie nicht löst, sondern noch vergrößert. Denn dieses Problem hat ja einen seiner Ermöglichungsgründe darin, dass die ordentlichen ProfessorInnen als pragmatisierte Beamte nach eigener Willkür tun und lassen können was sie wollen – und die Universitätsautonomie hat dann eigentlich nur noch den Zusatzfunktion für sie, dass sie ihre uneingeschränkte Herrschaft ohne Kontrolle durch Politik oder Öffentlichkeit ausüben können.

Die analytische Philosophie und das Land USA als Universitätsstandort werden von Joachim Jung als Sehnsuchtsort beschrieben, wo die akademische Welt noch in Ordnung ist. Aber die „Bedingungen der Möglichkeit“, warum das so sein kann, gibt er nicht an. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass dort alles besser ist, denn damit es besser sein könnte, müsste es ja

- in den USA objektive Kriterien für die Beurteilung philosophischer Leistungen geben, welche NachwuchsphilosophInnen vor der Willkür ihrer Vorgesetzten schützen können;

- und die etablierten PhilosophieprofessorInnen in der analytischen Philosophie müssten aus einem solchen psychischen Material sein, dass sie sich nicht beleidigt fühlen, wenn sie von einem jüngeren Kollegen/einer jüngeren Kollegin in kritisiert werden.

Weil aber die menschliche Natur universal ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es an amerikanischen Universitäten weniger „menschelt“ als an deutschsprachigen.

Sich täuschen über die Wirklichkeit

Wenn ich nun versuche, die phänomenologische Beschreibung der deutschsprachigen Universitätsphilosophie durch Joachim Jung zu reflektieren, dann fällt mir Fernando Savater ein, der in seinem Buch Etica para Amador (auf deutsch: Tu was du willst) gesagt hat: In der Ethik käme es nur darauf an, kein Trottel zu sein – und eines der Anzeichen, dass man ein Trottel ist, sei, wenn man sich über die Realität täuscht.

Nun ist es so, dass es nicht so leicht ist, sich nicht über die Realität zu täuschen: Wir tun das die ganze Zeit. Und dazu kommt, dass eine einzige solche Täuschung über die Realität uns oft 5, 10 oder 15 Jahre unseres Lebens kostet. Ein Bekannter von mir hat berichtet, dass er Jus studiert hat, weil er sich unter Jus etwas anderes vorgestellt hat als das, was er dann an der Universität erfahren hat. Auf diese Weise hat er viele Jahre seines Lebens für eine Berufsausbildung in einem Beruf verschwendet, in dem er jetzt nicht einmal arbeiten möchte.

Sich über die Realität zu täuschen, ist also weit verbreitet. Zur Aufrechterhaltung der Selbsttäuschung über die Realität kommt dazu, dass man ja nicht gleich die Flinte ins Korn werfen möchte, wenn man etwas beginnt und es einem nicht von Anfang an gefällt. Weiters denkt man sich, dass man selbst mitgestalten kann, wenn man Teil einer Unternehmung wird. Schließlich denkt man sich, dass in seinem eigenen unmittelbaren Umkreis einmal die Freiheit haben wird, die Sache, um die es geht, so zu praktizieren, wie man sie sich vorstellt – auch wenn man erlebt, dass sie an der Universität oder im akademischen Feld nicht so gelebt wird.

Und damit komme ich zu des Pudels Kern meiner Reflexion: Aus Jungs Darstellung der Universitätsphilosophie geht hervor, dass die Philosophie im akademischen Bereich nicht etwa bloß ein paar Einschränkungen erfährt oder ein paar Schürfwunden abbekommt. Sondern er macht klar, dass dass, was an der Universität verwirklicht wird, das Gegenteil von Philosophie ist: Es ist das Gegenteil von Philosophie, indem jede tatsächliche inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Thema verhindert wird und anstatt dessen Scheinauseinandersetzungen inszeniert werden.

Damit will ich sagen: Solang die Philosophie durch ihre akademische soziale Organisation nur bestimmte Einschränkungen erfährt oder bestimmte Rituale vorschreibt, in die man sich eben fügen muss, solang kann man noch den Glauben daran aufrechterhalten, dass hier, wenigstens im Prinzip oder der Intention nach, Philosophie immer noch stattfindet. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass die gesamte soziale Dynamik an den universitären Philosophieinstituten eigentlich darauf hinwirkt, dass das Gegenteil von Philosophie verwirklicht wird – und dass diejenigen JungphilosophInnen durch berufliche Erfolglosigkeit bestraft werden, die echte Philosophie verwirklichen wollen, während jene anderen, die Scheinphilosophie inszenieren Karriere machen – dann muss man eigentlich zugeben, dass man sich bei der akademischen Philosophie über die Realität geirrt hat:

Man hat ein Philosophiestudium begonnen, weil man sich für Philosophie interessiert hat – und dadurch hat diese Selbsttäuschung ja ihren Anfang genommen – aber jetzt muss man zugeben, dass bei der akademischen Philosophie zwar „Philosophie“ draufsteht, aber keine Philosophie drin ist. Man hat die Katze im Sack gekauft, weil man an das geglaubt hat, was außen auf dem Sack draufgeschrieben stand und es verabsäumt hat zu prüfen, was wirklich in dem Sack drinnen ist.

Ich erwähne das auch deshalb, weil Jung, obwohl er die Phänomene in seinem Buch so klar in ihrem Zusammenhang und in ihren kausalen Wechselwirkungen beschreibt, dann immer noch zu glauben scheint, das sei nur im deutschsprachigen Raum so und anderswo sei es besser. Dabei ist das, was er beschreibt ja eigentlich Folgendes: Dass Philosophie als gemeinsame soziale Unternehmung notwendig scheitern muss, weil die Empfindlichkeit der Menschen sie nicht zulässt. Sobald ein Mensch eine andere Weltanschauung hat als ein anderer oder eine Argumentation vorbringt, die gegen die Überzeugung eines anderen Menschen gerichtet ist, fühlt dieser sich beleidigt und in seinem sozialen Status angegriffen. In Konsequenz kann man Philosophie nur in einer schaumgebremsten Weise, indem man den gesamten Diskussionsraum auspolstert und wattiert und statt echten Diskussionen nur noch Scheindiskussionen mit Scheinargumenten zulässt.

Ein Problem besprechen hört sich gewöhnlich wie eine Klage an

Dieser Reflexion fehlt aber jetzt noch ein wichtiger Teil: Sobald man ein Problem beschreibt, begibt man sich in folgende Gefahrensituation, die argumentativ leicht ausgenutzt werden kann: Man beschreibt sich selbst (indem man das Problem beschreibt) als Unzufriedener – und Andere können nun mit ihrer Reaktion darauf hinwirken, vom eigentlichen Problem abzulenken, indem sie diese Unzufriedenheit als einen persönlichen Mangel oder Fehler der klagenden Person darstellen.

Also nach dem Schema:

- „Du bist doch nur unzufrieden, weil du an der Universität nicht Fuß fassen hast können!“

- „Du klagst doch nur, weil du unfähig bist, dich an die wissenschaftlichen Anforderungen an im akademischen Feld anzupassen.“

Diese Repliken haben alle die Form:

- „Wie der Fuchs behauptest du nur deshalb, dass die Trauben sauer sind, weil sie dir unerreichbar sind.“

Nun, diese Bezweiflungsargumentationsstrategie macht die Voraussetzung, dass die Trauben tatsächlich süß sind und auch ihre Wahrheit hängt davon ab, dass sie süß sind. Deshalb ist es von wesentlicher Bedeutung, dass man sich davon überzeugt, dass die Trauben eben nicht süß sind oder dass, wie ich vorher gesagt habe, tatsächlich nicht das im Sack drin ist, was auf dem Sack draufsteht, denn sonst gilt man als „Klagender“ – und als solcher erscheint man als Schwächling, der allein deshalb nicht ernst zu nehmen ist, weil er klagt.

Mir scheint, die Beschämungsstrategie, jemanden als Klagenden hinzustellen, bloß weil er ein Problem beschreibt, hat heute eine derartige Verbreitung gewonnen, dass die meisten Menschen gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass jemand tatsächlich ein Problem darstellt, wenn er ein Problem beschreibt. Demgegenüber ist es essenziell zu betonen, dass man manchmal tatsächlich nur ein Problem darstellen möchte, wenn es so aussieht, als klage man.

Ein Problem darzustellen kann vor allem für einen selber Bedeutung haben: Wenn man z.B. erlebten Phänomene mit der akademischen Philosophie in allen Einzelheiten, in ihrer Gestalt als Enttäuschungen und in ihrer Schmerzhaftigkeit beschreibt, dann kann das schon sehr danach aussehen, dass man klagt – und zwar so sehr, dass man selber anfängt zu glauben, dass man klagt – und auf diese Weise das eigentliche Ziel seiner Unternehmung aus dem Blick verliert.

Wenn man selbst den Eindruck bekommt, dass man klagt, dann bekommt die eigene Argumentation die Gestalt eines Hilferufs, der sich an die Anderen mit dem Appell richtet, doch nur dieses oder jenes zu verändern, das einen stört oder das einen an der Teilnahme an einer gemeinsamen Unternehmung hindert – und schon könnte man teilnehmen und gemeinsam mit den Anderen glücklich sein.

Aber darum geht’s ja oft nicht. Oft geht es einem darum, dass man sich das Problem in allen seinen – schmerzhaften – Einzelheiten vor Augen führt, weil man eingesehen hat, dass es unlösbar ist, und beschlossen hat, auf der Basis der Einsicht in das Bestehen dieses Problems nach neuen Handlungsmöglichkeiten zu suchen.

Anders gesagt: Oft einmal sitzt man in der Kacke, und es ist feucht, kalt und es stinkt. Aber man spricht nicht deshalb über die Kacke, weil man bei anderen Menschen Mitleid erregen will oder weil man sie dazu auffordern will, einem zu helfen, sondern um sich – und dafür braucht man die Bewusstmachung all der schmerzhaften Einzelheiten – sich selbst gehörig zu Bewusstsein bringen will, dass man tatsächlich in der Kacke sitzt. Und man tut sich diese unerfreuliche Arbeit an, weil man bemerkt, dass man nur dann für sich persönlich zu neuen Handlungsentscheidungen für die Zukunft kommen wird, wenn man sich eingesteht und tatsächlich begreift, dass das eine Kacke ist, in der man sitzt.

Und insofern ist das Sitzen in der Kacke dann natürlich nicht als etwas Bedauernswertes, sondern als ein Gewinn anzusehen: Erst wenn man merkt, dass man in der Kacke sitzt, kann man sich endlich von ihr lösen. Solange man immer noch Zweifel daran hat, dass die Trauben nicht vielleicht doch süß schmecken, kann man immer noch die Sehnsucht nach ihnen bewahren. Solange man immer noch glaubt, dass Philosophie an Universitäten stattfindet, wenn auch vielleicht in eingeschränktem Ausmaß, kann man als philosophischer oder philosophieinteressierter Mensch immer noch den Wunsch hegen, beruflich daran teilzuhaben.

Man muss sich tatsächlich – und Joachim Jungs Buch kann dabei helfen – bewusst machen, dass an der Universität nicht nur weniger Philosophie als man es sich wünschen würde, auch nicht gar keine Philosophie, sondern etwas anderes als man sich vorgestellt hatte, sondern wirklich das Gegenteil von Philosophie verwirklicht wird und dass das aufgrund der universellen menschlichen Befindlichkeiten und der sozialen Machtverhältnisse, die im akademischen Bereich herrschen, auch gar nicht anders sein kann, als es ist. Erst wenn man begreift, dass Philosophie an der Universität aus sozialen, gruppendynamischen und psychischen Gründen eigentlich gar nicht möglich ist, kann man sich von dem Wunschtraum lösen, sie dort zu suchen.

Die akademische Philosophie als Schlauheitstest für intelligente junge Menschen

Das Kapitel 7 von Joachim Jungs Buch Der Niedergang der Vernunft mit dem Titel „Aufbau Ost – ein missglückter Neuanfang“ (S. 135-157) berichtet von der Neubesetzung der Stellen an den Philosophieinstituten der ehemaligen DDR nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990.

Die Geschichte, die Jung hier erzählt, ist, dass an vielen ostdeutschen Hochschulen die PhilosophieprofessorInnen summativ gekündigt wurden, weil sie bis dahin nur marxistisch-leninistische Philosophie betrieben hatten – und dann großteils ersetzt wurden durch die „zweite Garnitur“ westdeutscher PhilosophInnen. Soll heißen: In Westdeutschland gab es einen Versorgungsbedarf für bereits in die Jahre gekommene NachwuchsphilosophInnen, die sich ihr ganzes Leben lang loyal, angepasst und folgsam gezeigt hatten, für die es aber im Westen nicht ausreichend Stellen gab.

Diese Stellenbesetzung erschien Joachim Jung und Anderen als vergebene Chance, denn man hätte diese Stellen mit Personen besetzen können, die etwas Neues und Interessantes machen. Anstatt dessen hat man sie mit Leuten besetzt, die genau dieselben abgedroschenen Themen vortragen wie in den alten Bundesländern:

„Döhner [Norbert Döhner, Greifswalder Mathematiker] hatte gehofft, daß sich nach der Wende ein größerer Pluralismus in der Philosophie etablieren würde, >aber es ist genau so wie vorher, nur daß nicht mehr Lenin und Marx, sondern Plato und traditionelle Denker das Fach beherrschen<.“ (S. 144)

Warum hat man die ostdeutschen Universitäten als Versorgungseinrichtungen für westdeutsche PhilosophInnen verwendet? – Nun ja, deshalb, weil mächtige westdeutsche UniversitätsprofessorInnen ihre Finger nach Ostdeutschland ausstrecken und „ihre Leute“ dort unterbringen wollten.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass sich dann die Frage erhob, aus welchem Grund die Qualifikationen der westdeutschen PhilosophInnen über jenen ihrer ostdeutschen KollegInnen standen? Beide hatten schließlich dasselbe gemacht: ihrem akademischen System zu dienen.

„Die Grundthese Schneiders [Ulrich Johannes Schneider: Aufsatz „Situation der Philosophie, Kultur der Philosophen“ in der Märzausgabe der Deutschen Zeitschrift für Philosophie 1996] bestand darin, daß westdeutsche und ostdeutsche Philosophen ihrem jeweiligen System dienten und es daher keinen Grund gibt, ihre Aktivitäten und Leistungen unterschiedlich zu bewerten …“ (S. 147)

Womit wir es hier zu tun haben, ist also eine „Zerstörung einer philosophischen Kultur durch eine andere“ (ebd., S. 147), weil die eine philosophische Kultur politisch in Verruf gekommen ist.

Was mich beeindruckt an der Geschichte, ist die Ohnmacht der ostdeutschen PhilosophInnen, die zwischen vorauseilendem Gehorsam und Aufbegehren schwankten, aufgrund ihrer beruflichen Abhängigkeit:

„Buck-Bechler [Gertrude Buck-Bechler, ostdeutsche Professorin, Leiterin der Hochschulgruppe „Projektgruppe Hochschulforschung“ in Berlin-Karlshorst] bedauert die Machtlosigkeit ihrer ostdeutschen Kollegen gegenüber den Methoden der Besetzungskartelle: >Wir konnten früher nicht viel sagen.“ Auffassungen wie diese hört man in vielen Gesprächen mit ostdeutschen Wissenschaftlern; ein Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins kommt zum Ausdruck, oft gepaart mit fatalistischer Anpassung. Jeder der seine Stelle behalten hat, muß ewig dankbar sein, daß man ihn beruflich am Leben ließ. Eigenständigen Schritten nach alternativen Ansätzen sind auf diese Weise enge Grenzen gesetzt.“ (S. 143)

Zusammenfassend: Die ostdeutschen PhilosophInnen hatten genau dasselbe gemacht wie ihre westdeutschen KollegInnen – sich angepasst an die Erwartungen ihrer Vorgesetzten und das beforscht/gelehrt, was von ihrem jeweiligen akademischen System gefordert wurde. Und jetzt – in den Jahren 1990 und danach – verloren die ostdeutschen PhilosophInnen ihre Anstellungen und die „zweite Garnitur“ der westdeutschen PhilosophInnen übernahmen sie.

Was hatten sie denn falsch gemacht, hatten sie sich nicht nach dem allgemeingültigen Erfolgsgeheimnis akademischer Philosophie verhalten, das darin besteht, die Überzeugungen seines Chefs / seiner Chefin zu übernehmen:

„Um für eine lebendige Diskussion zu sorgen und die nötige Meinungsvielfalt zu gewährleisten, hatte der Professor [Prof. Thomas Rentsch] seine beiden Assistenten mitgebracht. Aber siehe da: alle drei waren immer der gleichen Auffassung und bestätigten einander bei jeder Gelegenheit. Es war eine bemerkenswerte Szene, die jeder Landesbühne Ehre gemacht hätte: einer gab das Stichwort und redete, und der andere rief dazwischen: >Ja, richtig! … Das ist es! … So ist es.< […] Welches Prinzip dieser harmonisierenden Einheit zugrunde lag, erklärte der Professor zum Schluß: >Wer mit mir nicht übereinstimmt<, sagte er, >mit dem kann ich nicht arbeiten.<“ (S. 137)

Jetzt muss ich noch erklären, warum mir die akademische Philosophie als ein Schlauheitstest für intelligente junge Menschen erscheint:

Nun, es gibt eine spezifische Dummheit bei intelligenten Menschen, die darin besteht, dass sie glauben, es gehe bei den zwischenmenschlichen Beziehungen um Argumente und um Inhalte, während es in Wirklichkeit nur um den sozialen Rang und um Machtverhältnisse geht. Weniger intelligenten Menschen macht dieser Umstand oft weniger Probleme, weil sie für die Überzeugungskraft von Argumenten kein Gespür haben, dafür für Machtverhältnisse einen guten Blick.

Schopenhauer hat die fehlende Schlauheit intelligenter Menschen im Umgang mit ihren Mitmenschen in Nr. 32 seiner Paränesen und Maximen beschrieben:

„32) Der Mensch edlerer Art glaubt, in seiner Jugend, die wesentlichen und entscheidenden Verhältnisse und daraus entstehenden Verbindungen zwischen Menschen seien ideeller, d.h. die auf Aehnlichkeit der Gesinnung, der Denkungsart, des Geschmacks, der Geisteskräfte u.s.w. beruhenden: allein er wird später inne, daß es die reellen sind d.h. die, welche sich auf irgend ein materielles Interesse stützen. Diese liegen fast allen Verbindungen zum Grunde: sogar hat die Mehrzahl der Menschen keinen Begriff von andern Verhältnissen. Demzufolge wird Jeder genommen nach seinem Amt, oder Geschäft, oder Nation, oder Familie, also überhaupt nach der Stellung und Rolle, welche die Konvention ihm ertheilt hat: dieser gemäß wird er sortirt und fabrikmäßig behandelt. Hingegen was er an und für sich, also als Mensch, vermöge seiner persönlichen Eigenschaften sei, kommt nur beliebig und daher nur ausnahmsweise zur Sprache, und wird von Jedem, sobald es ihm bequem ist, also meistentheils, bei Seite gesetzt und ignoriert.“

(Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena I, Zweiter Teilband, Diogenes, Zürich 1977. S. 499.)

In dem Zusammenhang könnte man folgenden Gedanken wagen: In einer Welt, die hauptsächlich von wirtschaftlichen (materiellen) Interessen geleitet wird, sucht der edlere, intelligentere Mensch, seinen Fluchtort in der akademischen Philosophie, weil er ein Idealist ist und glaubt, dort wird es weniger um Geld und Machtverhältnisse und mehr um Inhalte gehen – nur um dort dann auf die harte Tour lernen zu müssen, dass es gerade in der akademischen Philosophie nur darum geht, wer der Chef ist und nicht darum, welches Argument richtig ist.

Insofern könnte man die akademische Philosophie als soziale Bestrafungsinstitution speziell für intelligente Menschen ansehen, denn nur sie fallen – aufgrund ihrer Faszination für Argumente und ihrer Besessenheit mit Inhalten – in diese Falle, in die normale Menschen gar nicht fallen würden: Ein normaler Mensch würde sagen: „Meinem Chef muss ich in einem anderen Beruf auch gehorchen, aber in einem anderen Beruf kann ich mehr Geld verdienen.“ Somit kann man sich die akademische Philosophie vorstellen als diejenige weltliche Hölle oder als jenes mundane Fegefeuer, das speziell für philosophisch begabte Menschen geschaffen wurde: Ihnen, die auf Inhalte aus sind und für Inhalte leben möchten, wurde eine soziale Institution gegeben, die keine andere Funktion hat, als ihnen täglich auf schmerzhafte Weise, klarzumachen, dass es hier, auf dieser Menschenwelt, um Inhalte am allerwenigsten geht.

Kurz, die akademische Philosophie ist ein Bestrafungsinstitution, bei der es spezielle darum geht, Menschen dafür zu bestrafen, dass sie intelligent sind, weil ihre Intelligenz zu Naivität führt und dazu dass sie sich über die Realität täuschen.

Schade ist nur, dass diejenigen Menschen, die es schaffen, in der akademischen Philosophie eine Anstellung zu finden, durch ihr Ausbildung für jeden anderen Beruf unbrauchbar geworden sind und deshalb ihr ganzes Leben lang im Purgatorium ausharren müssen, während sie weitere, junge, Menschen in das System hineinziehen.

Wenn es etwas wäre, was wir aus all dem lernen können, wäre es ja:

- Wenn du dich für Philosophie interessierst, bleibe der Universität fern! Die Texte von PhilosophInnen kannst Du auch lesen, ohne Dich bei einer Universität einzuschreiben!

- Über philosophische Themen diskutiere in Deiner Freizeit mit ausgewählten Freunden – nur so kannst Du die Bedingungen des philosophischen Austauschs mitgestalten!

- Schau, dass es Dir nicht so ergeht wie den ostdeutschen PhilosophInnen: Erlerne einen Beruf, der nichts mit Philosophie zu tun hat und am besten von der Sorte ist, dass Du dich mit ihm selbstständig machen kannst: Nur die größte wirtschaftliche Unabhängigkeit ermöglicht eine eigene Meinung, und ohne eigene Meinung kann man nicht philosophieren.

Wenn ich hier so gescheit rede, muss ich gleich auch eingestehen, dass ich mich in meinem Leben selbst nicht an meine eigenen Ratschläge gehalten habe und dass ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann: Auch ich bin am Fliegenfänger der akademischen Philosophie hängengeblieben. Auch ich weiß erst im Nachhinein, dass das ein Fehler gewesen ist. Das ist auch der Grund, warum Joachim Jungs Buch Der Niedergang der Vernunft so wichtig wäre: Weil sich in ihm junge Menschen vorab darüber informieren könnten, wie es an den Philosophieinstituten zugeht und auf dieser Basis die Entscheidung treffen könnten, ob sie sich ein solches Leben selbst zumuten möchten. Das heißt, dieses Buch könnte einem Fehler ersparen, die einen Jahres seines Lebens kosten.

Dabei geht es freilich, wie oben schon gesagt, darum, sich über die Realität nicht zu täuschen: Wenn Du mit der Hoffnung, philosophieinteressierte Menschen an der Universität zu finden, ein Philosophiestudium beginnst, und du findest sie dann nicht, dann ist es blöd. Wenn du aber von dir selber weißt, dass du ein Mensch bist, der das akademische Ränkespiel genießt und der macchiavellieschen Charakter genug hat, um sich in einem solchen sozialen Umfeld gegenüber seinen ahnungslosen KonkurrentInnen durchzusetzen, dann ist die akademische Philosophie vielleicht gerade das richtige Berufsfeld für Dich.

Die Rolle der Wissenschaft in der akademischen Philosophie

Nach der erneuten Lektüre von Joachim Jungs Der Niedergang der Vernunft ist mir eingefallen, dass ich genauer darauf achten sollte, wie er die Rolle der Wissenschaft in der deutschsprachigen akademischen Philosophie beschreibt. Darum habe ich das Buch noch ein drittes Mal gelesen und dabei alle Erwähnungen des Wortes „wissenschaftlich“ unterstrichen.

Im Folgenden einige Beispiele für die Rolle und Verwendung der Wissenschaft oder Wissenschaftlichkeit in der deutschsprachigen Universitätsphilosophie:

„Die >strenge Wissenschaftlichkeit< wird gerne als Prüfstein verwendet, mit dem man neue Ideen totschlägt.“ (S. 21)

„Was die Philosophie braucht, sind ein demokratischer Pluralismus und eine umfassende Toleranz, die gewährleisten, daß neue Ideen nicht ausgegrenzt, totgeschwiegen oder als >unwissenschaftlich< diffamiert werden.“ (S. 21)

„Aber die >wissenschaftlichen Beiräte< wachen sorgfältig darüber, daß die Linie der akademischen Philosophie nicht verlassen wird.“ (S. 28)

„In diesem Zusammenhang wird gern der Einwand erhoben, man müsse philosophische Thesen erst einer sorgfältigen wissenschaftlichen Prüfung unterziehen, bevor man ihre öffentliche Verbreitung zuläßt.“ (S. 28)

„>Ein besonders auffälliger Gegensatz in der Ausdrucksweise besteht in dem Umstand, daß Unverständlichkeit in der deutschen Wissenschaftssprache nicht notwendigerweise als Fehler gilt. Im Gegenteil: sie kann als Kennzeichen eines >seriösen< wissenschaftlichen Stils angesehen werden.< So die Sprachwissenschaftlerin Martina Rost-Roth in ihrem Aufsatz „Die Sprache in der interkulturellen Kommunikation.“ (S. 55)

„>Das Zerspielen und Verhöhnen von Wahrheits- und Geltungsansprüchen kommt in große Mode. Befremdlich ist vor allem, daß gerade die wissenschaftlichen und exakten Untersuchungen dieses gefährliche Zerspielen scheinbar ermöglicht haben.<

Diese Absage an den wissenschaftlichen Fortschritt läßt tief blicken in die innere Verfassung Thomas Rentschs und vieler seiner Zeitgenossen.“ (S. 56)

„Da heißt es doch tatsächlich: >Die Literatur Hegels allgemeiner Konzeption der Geschichte der Philosophie und zu deren Einzeluntersuchungen enthält nun zahlreiche, oft sehr verschiedene (!) Auffassungen; sie beruhen vielfach auf der jeweiligen philosophischen Position (!) des Interpreten.< (S. 4) Wer hätte das gedacht? Meinungen im Reich der Vernunft! Wo wir doch immer an das Absolute und an die strenge Wissenschaftlichkeit geglaubt haben.“ (S. 64)

Fortzusetzen

Dazugehörig: Hartmut Kuhlmanns Text über Joachim Jungs Buch Der Niedergang der Vernunft

Auf der Seite des Buchs Der Niedergang der Vernunft auf der amazon.de und der eurobuch.de-Website findet sich ein kurzer Text, der mit Dr. Hartmut Kuhlmann gezeichnet ist – und zwar findet man ihn in der Spalte „Produktbeschreibung“ und nicht in der Spalte der Kundenrezensionen.

Wie der Text dort hingekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht handelt es sich um eine Rezension, die zuvor schon anderswo veröffentlicht worden ist. Fest steht nur, dass es sich um keine Produktbeschreibung handelt, sondern um einen Produktverriss. Möglicherweise haben wir es hier mit einem Beispiel dafür zu tun, wie ein akademischer Philosoph, der sich mit dem akademischen Betrieb identifiziert, auf dessen Kritik durch Jung reagieren würde.

Und wie reagiert er? Nun, zu dem Text ist vor allem zu sagen, dass er kein einziges kohärentes Argument enthält. Stattdessen ist er sprunghaft, macht Andeutungen, stellt Behauptungen auf und versucht mit Worten zu verletzen.

Wie versucht er, mit Worten zu verletzen? Beispielsweise so:

„Das sind die ersten beiden Kapitel, frisch geschrieben, wenngleich nicht sonderlich originell.“

Kuhlmann macht es sich hier zunutze, dass man es jemandem vorwerfen kann, nicht originell zu sein. Der Vorwurf ist aber merkwürdig: Aus welchem Grund hätte Jung in seinem Buch originell sein sollen? Wenn einem jemand etwas berichtet, das ihm wichtig erscheint, würde ich eher eine einfache Sprache und Nachvollziehbarkeit erwarten. Besonders von sprachlicher Originalität würde ich eher abraten, weil sie vom Inhalt des Berichts ablenkt. Ich weiß nicht, warum Kuhlmann Originalität fordert: Glaubt er, dass die Wahrheit, wenn sie denn einer trifft, originell sein muss? Dass man sie daran erkennt, dass sie grell geschminkt auf hochhackigen Schuhen auf die Bühne gestürmt kommt?

Ein weiteres Beispiel:

„Sachlich erledigt sich das Buch von selbst, denn sein Autor ist auf frappante Weise uninformiert.“

Auch hier fragt man sich, was Kuhlmann gemeint haben könnte: Das Buch umfasst 195 Seiten voll Information. Wahrscheinlich hätte der Autor es auch noch dicker machen können, aber er wollte wohl ein für die interessierte Öffentlichkeit lesbare Publikation herausbringen.

Die beiden konkreten Beispiele, die Kuhlmann angibt (Fußnote auf S. 44 über die wichtigsten Strömungen der deutschen Gegenwartsphilosophie und Jungs Bemerkungen über die Deutsche Zeitschrift für Philosophie) sind wohl solche, über deren Inhalt man geteilter Meinung sein kann, aber die nicht Jungs Uninformiertheit zeigen.

Den Kern von Hartmut Kuhlmanns Text scheint hingegen die „Strategie der imaginären Banane“ auszumachen. Das heißt, man hängt dem Diskussionsgegner eine Banane hin und behauptet, er hätte sie bekommen, wenn er sich nur anders, freundlicher, verhalten hätte – aber das hat er sich verdorben. Dabei ist diese Banane aber imaginär: D.h. es gibt keinerlei Garantie dafür, dass die erwünschte Folge bei Einhaltung des geforderten Verhaltens tatsächlich eingetreten wäre:

„Hätte Jung über die Philosophie geredet statt über ein paar Philosophen (hätte er — in Anlehnung an die Fachsprache zu reden — genau jene ad hominem-Strategie gemieden, die er bei den Philosophen so schneidig zu kritisieren weiß), hätte er recherchiert statt sich im Privatissime seine Ressentiments bestätigen zu lassen, hätte er argumentiert statt getratscht: Es wäre eine Gelegenheit gewesen, über einige Probleme zu sprechen, die die Philosophie tatsächlich hat, über ihr schwieriges Verhältnis zur Öffentlichkeit, aber auch über ihr schwieriges Verhältnis zu sich selbst.“

„Ressentiment“ ist übrigens auch so ein Wort, das es einem erlaubt, recht zu haben, ohne dass man ein Argument vorbringen muss. Wenn man jemandem vorwirft, dass er Ressentiments hegt, hat man schon gewonnen, weil es den Gegner als minderwertigen Menschen, der seine Emotionen nicht im Griff hat, erscheinen lässt. Übrigens ist auch das Ressentiment-Argument ein ad hominem-Argument: „Du glaubst doch nur deshalb, dass 2+2=4, weil du Ressentiments hast!“

Zum Vorwurf der „ad hominem-Strategie„: Jung sagt auf den Seiten 34-36: Entweder liegt es am Fach Philosophie selbst, dass die Dinge schlecht sind oder es liegt an den Leuten, die dort arbeiten. Offenbar gibt es einige Philosophieprofessoren, die Anhänger der ersten Alternative sind und meinen, die Philosophie sei „seit zweitausend Jahren ausgelaugt“, z.B. der Kölner Prof. Güner Schulte. Jung meint:

„Die Rückständigkeit der Philosophie in unseren Breiten, so lautet, die These dieses Buches, erklärt sich überwiegend aus dem Versagen der Fachvertreter, die ihr Mittelmaß aufgrund des herrschenden Hochschulsystems ständig aufs neue reproduzieren.“ (Der Niedergang der Vernunft, S. 36)

Insofern blieb Jung also gar nichts anderes übrig, als über die Philosophen zu reden, weil er meinte, dass das Problem nicht in der Philosophie liegt.

In der Sache selbst, um die es eigentlich geht, gibt Kuhlmann jedoch Jung erstaunlicherweise recht:

„… statt dessen füllt sich das Buch mit jenen tieftraurigen Geschichten abgeblockter Habilitationen, verhinderter Berufungen, abgeschmetterter Kandidaten, die — man muß ehrlich sein — nicht erfunden sind, […] Man kennt sie: Sie werden am Rand von Kongressen und auf Seminarfluren schwunghaft gehandelt …“

Kuhlmann tut so, als ob diese Geschichten nicht von Bedeutung wären. Dabei müsste man eigentlich sagen: „Wenn auch nur ein Bruchteil davon stimmt, dann wäre das schon zu viel!“ Insofern stellt es also eine anerkennenswerte Leistung Jungs dar, diese Geschichten in der Öffentlichkeit bekannt gemacht zu haben. Aber Kuhlmann reagiert ganz anders darauf:

„Nicht, daß Jung diese Geschichten kennt, ist bemerkenswert, sondern daß er sie ausbreitet: Da schreibt jemand sehenden Auges seinen akademischen Tod herbei.“

Diese Aussage sagt natürlich viel aus, aber nicht über Joachim Jung, sondern über Hartmut Kuhlmann und über die akademische Philosophie. Wir scheinen es hier mit jemandem zu tun zu haben, der die unschönen Sachen, die im akademischen Philosophiebetrieb passieren, unter den Teppich kehren will.

Kuhlmann bringt noch ein weiteres merkwürdiges Argument vor, es ist das „Wir sind nicht schlechter“-Argument: Die Geschichten, die Jung vorbringe, seien nicht spezifisch für die Philosophie, sondern gälten für die gesamten Geisteswissenschaften. Dieses Argument kann ich nicht ernst nehmen, denn wenn etwas bei allen Geisteswissenschaften schlecht ist, dann kann es nicht allein aufgrund dieser Tatsache (weil alle anderen das auch tun) in der akademischen Philosophie als gut gelten.

Im Übrigen, schließt Kuhlmann, lohne es sich überhaupt nicht, mit Jung zu reden, weil

„… sich der Autor damit als Gesprächspartner der Philosophen mutwillig selbst disqualifiziert hat …“

Man möchte fragen, womit genau er sich selbst disqualifiziert hat, denn hier gibt es zwei Denkmöglichkeiten:

a) Dadurch, dass er es den PhilosophInnen gegenüber an der nötigen Höflichkeit fehlen hat lassen, die einen Menschen mit zivilen Umgangsformen auszeichnen (so erscheint es, wenn man Kuhlmanns Text oberflächlich liest),

b) dadurch, dass er wahrheitsgemäß erzählt hat, was Philosophen und PhilosophieprofessorInnen in Machtpositionen getan haben und sie aber gern verhindert hätten, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, weil es unschöne Sachen waren?

Zu der These, wonach PhilosophieprofessorInnen nicht beleidigt werden sollten, weil sie sonst auf stur schalten, vertritt Joachim Jungs Buch ja sein eigenes Argument, auf das Hartmut Kuhlmann ebenfalls nicht eingeht, obwohl das interessant gewesen wäre. Joachim Jung vertritt nämlich die These, dass die PhilosophieprofessorInnen auch dann beleidigt gewesen wären, wenn er nicht über Personen, sondern, wie Kuhlmann vorschlägt, über die Philosophie gesprochen hätte. Kurz, dass die Reaktion des Sich-Beleidigt-Zeigens überhaupt nicht vermeidbar gewesen wäre, weil sich deutschsprachige Philosophieprofessoren durch jede Kritik ihrer Überzeugungen beleidigt fühlen. Das Einzige, was sie ohne Beleidigung hinnehmen, sind zustimmende Zitate:

„Wenn ich heute daran zurückdenke, überlege ich mir oft, wie wohl ein deutscher Professor reagiert hätte, wenn ich mit seinem Glaubensbekenntnis so umgegangen wäre wie mit Singers Theorien. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich das vorzustellen: abgehackte, aggressiv ausgestoßene Sätze, geballte Fäuste, die Augen funkelnd vor kaltem Haß und als Spätfolgen Nachstellungen bei Bewerbungen und negative Gutachten, wann immer sich die Wege kreuzen.“ (S. 164-165)

Was ich damit sagen will, ist: An den Wörtern, die sie verwenden, kann man sie erkennen: Fehlen von Originalität, Unkenntnis, Ressentiment, Selbstdisqualifizierung, etc. Das sind buzzwords – Wörter, die summen, brummen und glühen: Sie scheinen selbst schon das Argument zu beinhalten, das gegen etwas sprechen soll. Wenn dann im Text noch die Spezifizierungen fehlen, die Ausformulierungen der Argumente, dann haben wir es mit einer Aussage zu tun, die allein durch buzzwords Eindruck machen will.

Dazugehörig: Ansgar Beckermanns Aufsatz „Philosophie und Öffentlichkeit“ (2022)

Auf der Website der Universität Bielefeld habe ich jetzt (2024) den Aufsatz „Philosophie und Öffentlichkeit“ von Ansgar Beckermann gefunden. Der Aufsatz ist auch enthalten in Aufsätze, Band 4, 2019-24 als Aufsatz Nr. 13 (S. 95-108). Beckermann schreibt darin:

„Während früher besonders kritisiert wurde, die Philosophie konzentriere zu sehr auf ihre Geschichte und weiche deshalb den Fragen der Gegenwart aus, steht heute oft der Vorwurf im Zentrum, die deutsche akademische Philosophie beschäftige sich zu sehr mit fachlichen Detailfragen, weil sich auch in Deutschland die analytische Philosophie immer mehr durchgesetzt habe.“

Das bezieht sich auf das, was ich zuletzt gesagt habe: Ob deutsche Universitätsphilosophie oder englischer Sprachraum, das ist eigentlich gehüpft wie gesprungen. Gegenwärtig setzt sich die aus dem englischsprachigen Raum kommende analytische Philosophie an den deutschsprachigen Universitäten durch: also wird weniger Philosophiegeschichte betrieben und dafür mehr „Detailfragen“. Im Resultat kommt es auf dasselbe raus: Du musst Dich mit den Fragen beschäftigen, die andere Leute aufwerfen, ohne dass Du etwas davon hast.

„Aber auch das ist denen nicht recht, die meinen, die zentrale Frage der Philosophie sei die Frage nach dem richtigen Leben, also die Frage danach, wie wir leben sollen. Philosophie solle nicht Wissenschaft, sondern Lebensweisheit sein. Mag sein, dass auch das zur Philosophie gehört. Aber wenn man die Geschichte der Philosophie anschaut (und wo sonst sollte man erfahren, was Philosophie ist), ist Philosophie noch vieles mehr. Vielleicht war Sokrates ein Philosoph, dem es hauptsächlich darum ging, wie man denn leben solle. Aber bei Platon und Aristoteles sehen die Dinge schon anders aus. Auch Platon geht es auf der einen Seite um die Frage nach dem richtigen, dem guten Leben; auf der anderen Seite wird er aber auch durch Probleme in den Bann gezogen, deren Praxisbezug keineswegs auf der Hand liegt.“

Aber hier kommen wir zum Kern der Sache: Auch Beckermann bemerkt, dass es manche Leute (so wie mich) gibt, für die Philosophie Lebensweisheit sein sollte, und dass diese Leute unzufrieden sind mit der akademischen Philosophie – und er reagiert nun darauf, indem er sagt, dass Philosophie vieles mehr sei als Lebensweisheit. „Vieles mehr“ meint er wohl inhaltlich: Also zu den Fragen der Lebensweisheit kommen noch andere Fragen, solche mit weniger „Praxisbezug“ dazu.

Das würde bedeuten, dass Philosophie als Lebensweisheit eine Teilmenge von Philosophie als Wissenschaft ist. Die Kernaussage meiner Besprechung von Joachim Jungs Buch ist aber, dass Philosophie als Lebenskunst und Philosophie als Wissenschaft miteinander im Konflikt stehen. Es ist also nicht möglich, dass Philosophie als Lebenskunst einen Teilbereich von Philosophie als Fach bildet.

Der Grund für diesen Konflikt ist der, dass die akademischen PhilosophInnen an einer gemeinsamen Erkenntnis und einem gemeinsamen Wissen arbeiten – und wenn jetzt jemand dazukommt und mitdiskutiert und dieser Mensch seine persönliche philosophische Weiterentwicklung, also Philosophie als Lebensweisheit, zum Ziel hat, dann merken das die Anderen und empfinden es als Betrug an der gemeinsamen Unternehmung.

So in etwa wie in dieser Grafik ließe sich mein oben ausgeführtes Argument resümieren: Es ist nicht so, dass Philosophie als Fach „mehr“ ist als nur Lebensweisheit, sondern Philosophie als Lebensweisheit und Philosophie als Fach widersprechen einander, sie sind zur gleichen Zeit miteinander nicht möglich.

Der Grund dafür liegt aber nicht im mangelnden „Praxisbezug“ mancher Fragen der Fachphilosophie, sondern im Unterschied zwischen einer kollektiven und einer individuellen Herangehensweise an die Philosophie. Der Unterschied zwischen akademischer Philosophie und persönlicher Philosophie ist der zwischen einer philosophischen Kolchose und der einer philosophischen Datsche. Wenn Du mit deinem Vorhaben, dich persönlich philosophisch weiterzuentwickeln – also deinen eigenen philosophischen Garten zu bewirtschaften – in die philosophische Agrarindustrie der akademischen Philosophie kommst, dann merken das die anderen, auch wenn Du Dich noch so sehr an wissenschaftliche Methoden hältst und die akademische Sprache nachahmst – und sie sind Dir böse dafür! Sie sind Dir böse, weil sie auf ihre eigenen Erkenntnisinteressen zugunsten des großen Ganzen verzichten und Du sie aber in egoistischer Weise verfolgst.

Der Aufsatz von Ansgar Beckermann ist ja amüsant, denn er basiert auf mehreren Kritiken der Universitätsphilosophie…

- Peter Glotz: Im Kern verrottet? (1996),

- Joachim Jung: Niedergang der Vernunft (1997),

- Ludger Lütkehaus: „Fachgiganten und Lebenszwerge“ in der ZEIT (2001),

- Wolfram Eilenberger: „Philosophie: Wattiertes Denken“ wieder in der ZEIT (2018).

…und findet aber gar nicht heraus, worum es überhaupt geht. Das zeigt sich in der Art, wie Beckermann die vorgetragenen Kritiken resmümiert:

Die Ansicht, die akademische Philosophie

- beschäftige sich zu sehr mit der eigenen Geschichte;

- beschäftige sich mit Problemen, die nicht einmal mehr die eigenen Fachkolleg:innen

interessieren; - sei unverständlich;

- sei langweilig, beschäftige sich zu sehr mit den schon bekannten Problemen und Argumenten;

- gehe nicht oder zu wenig auf die drängenden Probleme der Zeit ein;

- gehe nicht genug auf die existenziellen Probleme der Menschen ein;

- verfehle ihr eigentliches Ziel, den Menschen zu helfen, ein gutes Leben zu führen.

Das sind natürlich alles Symptome für das, was die Menschen an der heutigen akademischen Philosophie stört. Aber wenn man sie als die Sache selbst nimmt, dann wird eben so etwas herauskommen wie: „Nun, dann müssen FachphilosophInnen eben mehr Beiträge zu aktuell in der Öffentlichkeit diskutierten Problemen leisten!“

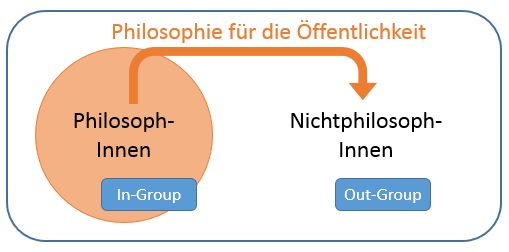

Beckermanns Aufsatz scheint auch in diese Richtung zu gehen. Aber er kommt nicht auf die Idee, diese ganze Konzept von „Philosophie für die Öffentlichkeit“ infragezustellen:

Hier habe ich dieses Konzept einmal aufgezeichnet:

- Dadurch, dass akademische PhilosophInnen Philosophie professionell betreiben, bilden sie die Gruppe der PhilosophInnen.

- Dadurch, dass sie die Gruppe der Philosophinnen bilden, machen sie alle anderen Menschen zu NichtphilosophInnen – d.h. sie nehmen ihnen etwas weg, denn ein jeder Mensch ist ja grundsätzlich ein Philosoph seines eigenen Lebens.

- Nachdem sie den Anderen etwas weggenommen haben, können sie ihnen wieder etwas geben, nämlich philosophische Fachexpertise. (Klarer: Nachdem man die Leute zu Dummköpfen (=Nichtphilosophen) erklärt hat, kann man ihnen nun etwas von der eigenen Weisheit (=Expertise) geben.)

- Es stellt sich nur die Frage, wie die anderen Menschen diese „Philosophie für die Öffentlichkeit“ annehmen können sollen, denn man hat ja vorher großen Aufwand betrieben, um bestimmte Themen und Fragestellungen zu philosophischen zu machen und sie der Fachphilosophie einzuverleiben – z.B. indem man gesagt hat, sie seien schwierig und bedürfen deshalb einer komplizierten philosophischen Sprache – und nun tritt man an die Öffentlichkeit und wundert sich, dass die Menschen Philosophie „unverständlich“ finden.

Kurz, wenn aus dem Inneren der Philosophie etwas nach außen gibt – etwas, das vorher bearbeitet worden ist, sozusagen eingefärbt worden ist, damit es den Bedürfnissen der philosophischen In-Group entspricht – wie sollen dann die Menschen außerhalb etwas damit anfangen können?

Noch ein Thema aus Ansgar Beckermanns Aufsatz, das mir wichtig erscheint, ist das von Philosophie als Wissenschaft. Beckermann schreibt:

„Historisch gesehen wäre es völlig falsch, Philosophie auf Lebensweisheit zu reduzieren. Vereinfacht kann man sagen, dass das Wort „Philosophie“ (daran lohnt es sich zu erinnern) bis ca. 1800 einfach nur „Wissenschaft“ bedeutet.“

und:

„Bei Aristoteles gewinnt diese Seite des philosophischen Denkens weiter an Gewicht. Aristoteles interessiert sich buchstäblich für alles. Und was für Platon und Aristoteles gilt, gilt auch sonst in der antiken Philosophie: Praxisbezug ja, aber auch Faszination durch große theoretische Fragen.“

Ja, das stimmt: Philosophie und Wissenschaft waren die längste Zeit in der Geschichte identisch. Aber Beckermann stellt nicht die Frage, warum das so war. Ich würde sagen: Weil die Philosophen so lange Zeit nicht die Notwendigkeit empfunden haben, sich von der Wissenschaft abzugrenzen. Das hat etwas mit mangelnder sozialer Organisation von Wissenschaft bis, ja ich würde sogar sagen, bis ins 20. Jahrhundert hinein zu tun. Denn: Wenn man allein vor sich hinarbeitet, dann kann es einem ja als dasselbe erscheinen, ob man sich mit Der (gemeinsamen) Philosophie oder mit der (eigenen, persönlichen) Philosophie beschäftigt. Erst dann, wenn einem die KollegInnen und Peers bei einem jeden eigenen Gedanken das Wort abschneiden, ist man gezwungen, den Unterschied zwischen gemeinsamer Philosophie und persönlicher Philosophie zu machen.

Ein Meilenstein in der Entwicklung der Philosophie als gemeinsamer Philosophie ist sicherlich die Einführung von Publikationen in Artikelform, anstatt von Büchern. Denn in Artikeln hat man nicht mehr den Platz, um seine Persönlichkeit in seinem Gedankengang zu entwickeln.

Und auch, was Beckermann zu Aristoteles sagt, stimmt: Aristoteles gilt zwar als großer Philosoph, aber wenn man seine Schriften liest, dann erscheint er eigentlich nicht so. Denn er hinterfragt nicht und ringt nicht um aus einem existenziellen Bedürfnis um richtige Antworten. Anstatt dessen sieht man ihm beim Systematisieren von Themen zu und wie er versucht, sich das gesamte Wissen seiner Zeit anzueignen, also es tatsächlich in Besitz zu nehmen, sodass kein Philosophierender nach ihm um ihn herumkommt. Das bedeutet: Er verhält sich tatsächlich wie ein Proto-Wissenschaftler, indem er Wissensgebiete abgrenzt und sich selbst zum Experten für sie definiert.

Aber ich würde halt meinen: Wenn wir Philosophie als persönliche Philosophie ansehen, dann treten Sokrates und Platon stärker als Philosophen hervor als Aristoteles.